こんちは、絵描きのひつじです

私は、昔パリを訪れて以来、

フランスの街角の色使いや、カフェの雰囲気が大好きになりました。

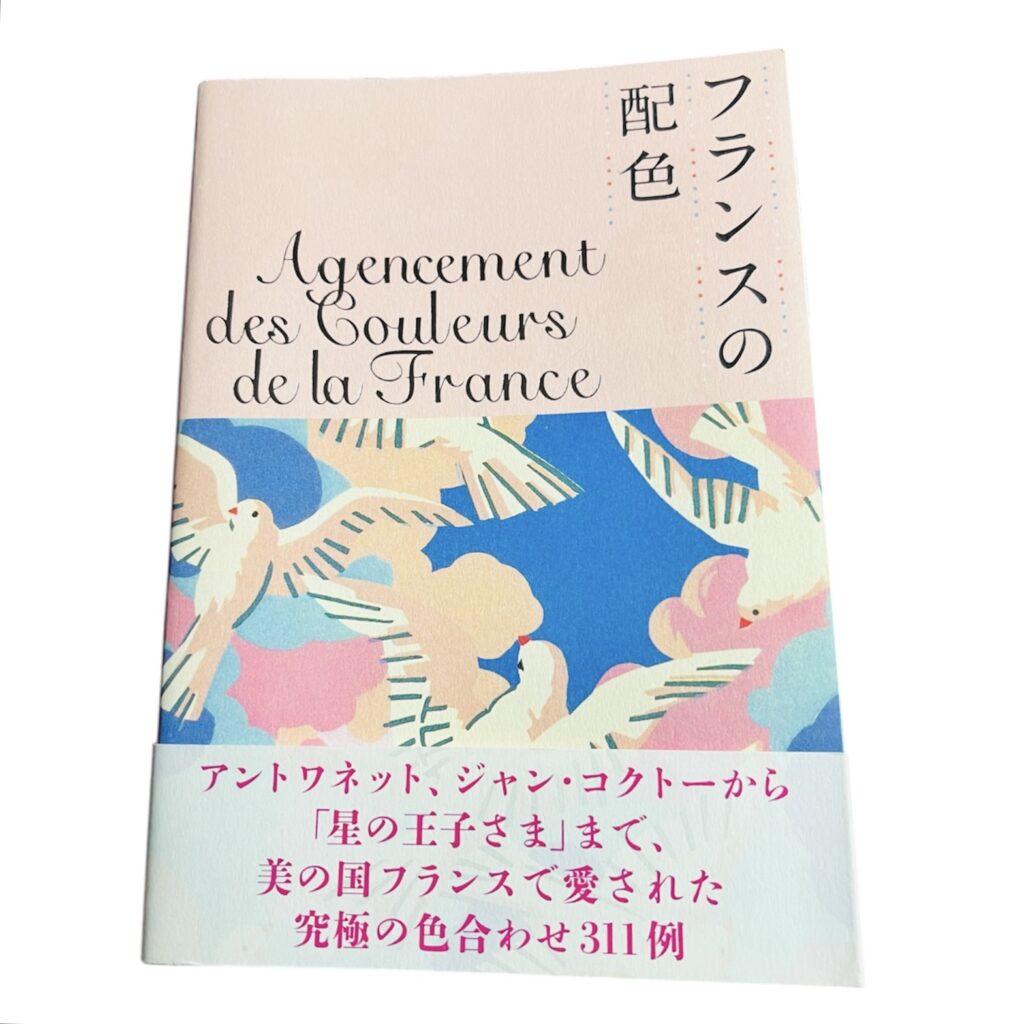

そんなパリの色彩の美しさに触れられる一冊、

『フランスの配色』(城一夫 著)をご紹介します。

かわいくて美しい本。フランス文化に根ざした色彩の歴史や配色理論を学べます。

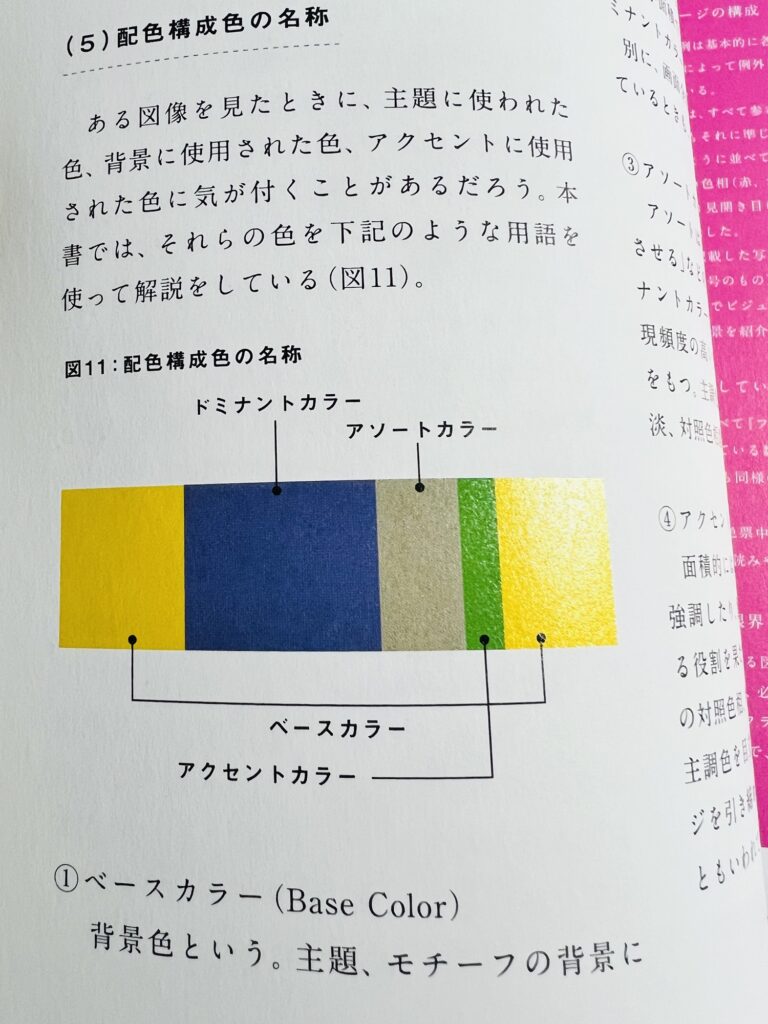

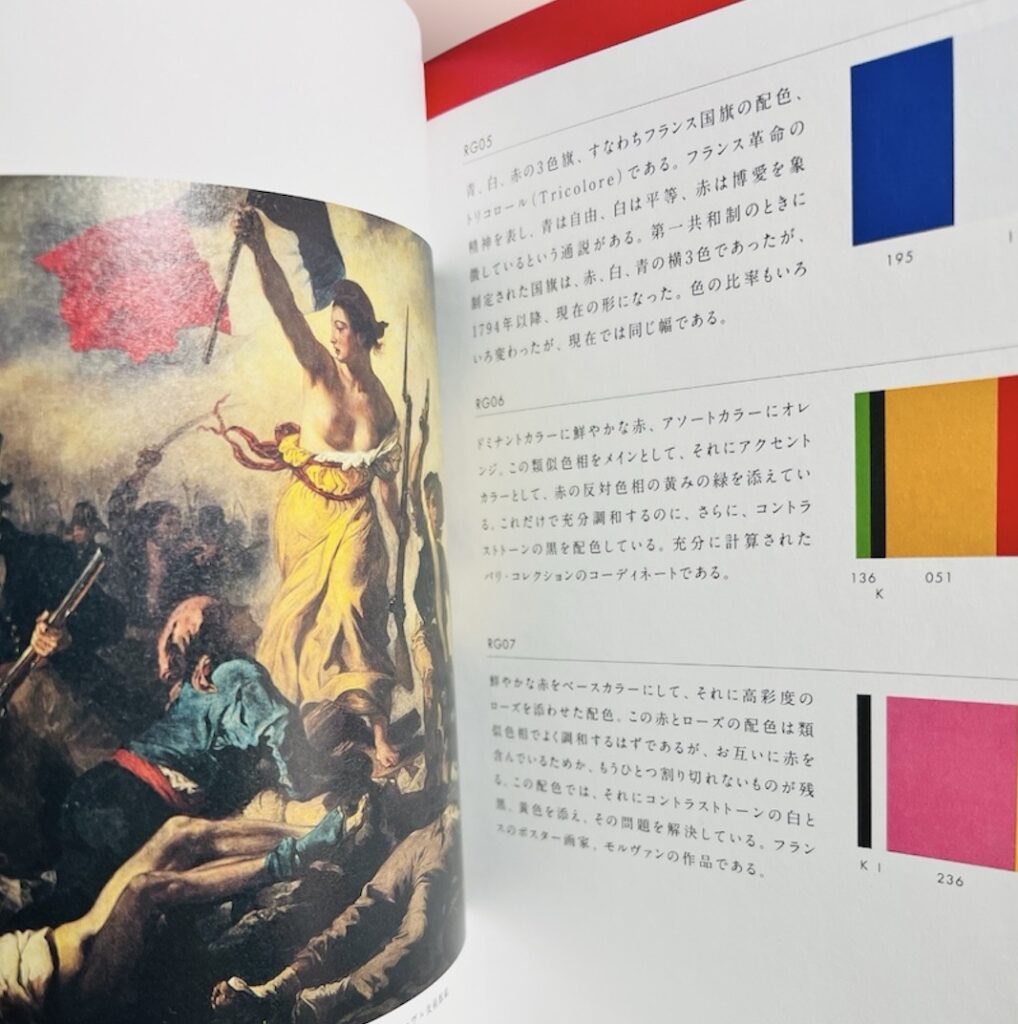

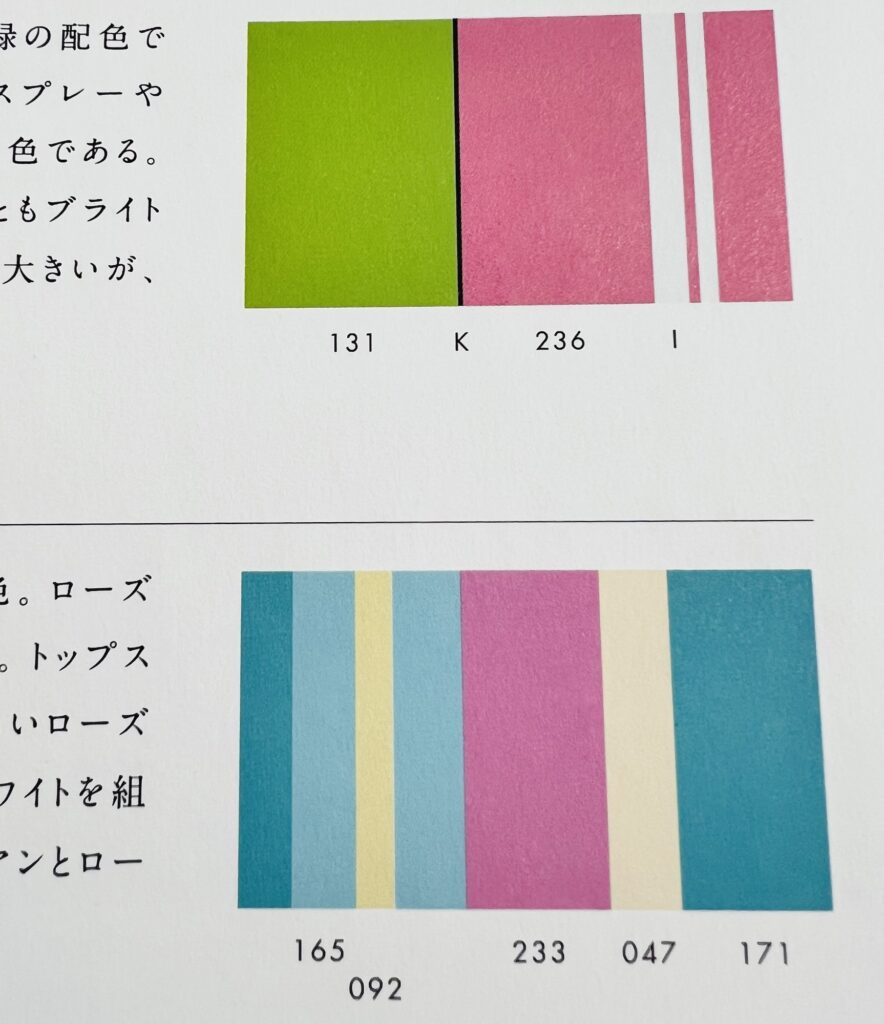

とくに注目ポイントは色の面積比の図です。

書籍内で色の配置や配色に関してどのように扱われているのか、

具体的な内容に言及する形と視覚的にぱっとみて感覚的に理解することができます。

この本は、フランスにおける色使いがどのように美術やデザイン、建築に影響を与えてきたかを探る一方で、

色の配置や配分におけるバランスや調和も重要なテーマとなっています。

それではさっそく行ってみましょう。

目次

『フランスの配色』内容の魅力

1. 西洋の配色観

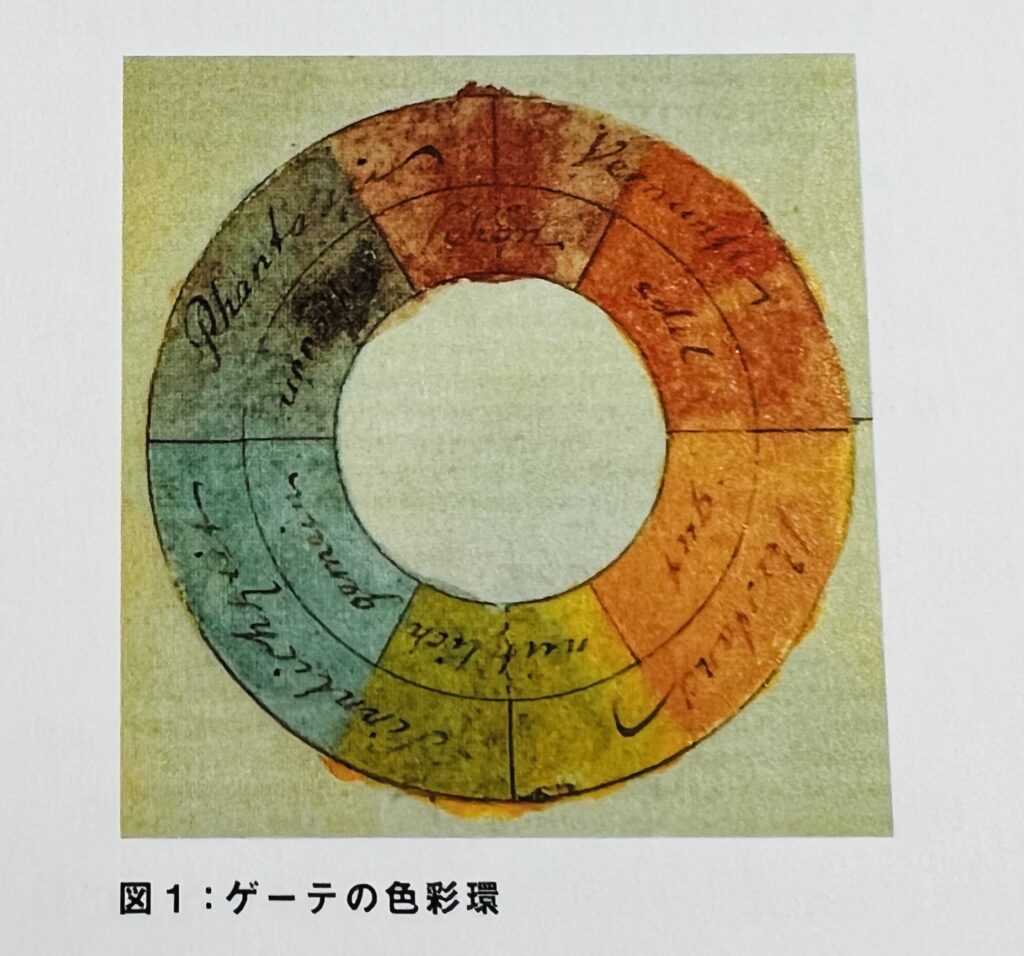

古めかしいゲーテの色相環です。↑

色相環は、色の「色相」(色の種類)を基にした円環で、色をスペクトル順に並べたものです。

基本的に赤、オレンジ、黄、緑、青、紫など、虹の色が順番に配置されています。

この色相環を用いることで、色の関係や組み合わせを視覚的に理解しやすくなります。

• 色相環を使って、色がどう組み合わせられるかの基本を学びます。

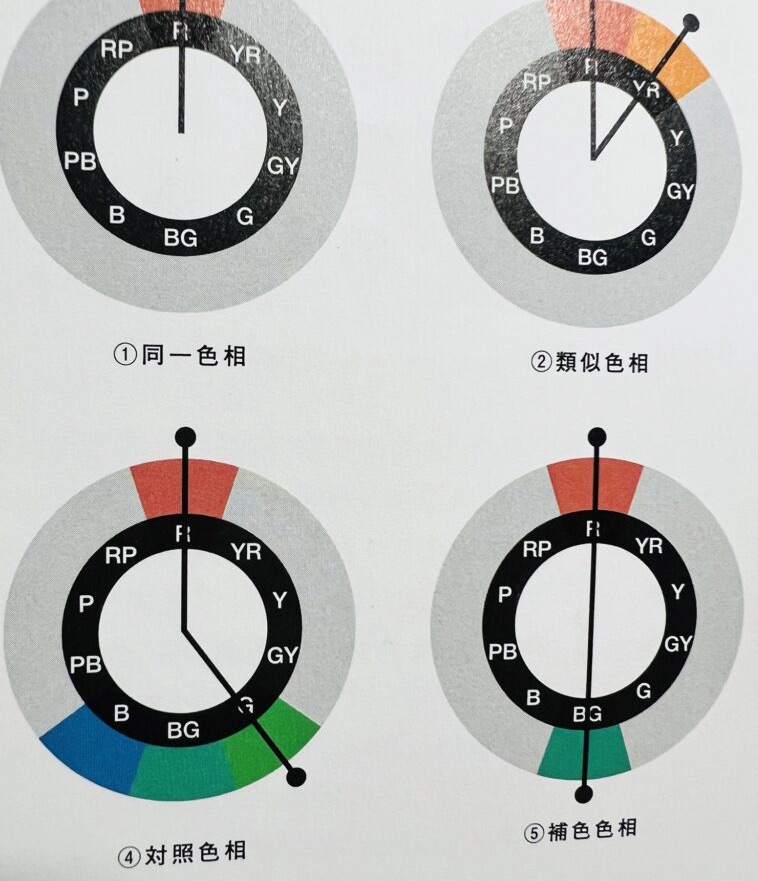

2. 配色用語の解説

「ベースカラー」

「アクセントカラー」など、

実際にデザインやアートでよく使われる配色用語を学びます。実践的で便利な情報が満載!

3. 作家解説

• 制作者の略歴一覧、78名載ってました。

マティス、フランソワ・ブーシェ、ゴダール、コクトー、ロートレック、イヴ・サンローラン、レイモン・ペイネ、コルビュジエ、などなど、

略歴一覧全てのビジュアルが掲載されてませんが、配色構成の図と照らし合わせてビジュアルをネットで検索しながら、さらに深掘りできます。

色素別の配色:色ごとの特徴と文化的背景

色ごとの特徴や意味を学べるのが

色素別のセクション。

どうやって色のバランスを計算しているのか視覚的にわかりやすいです。

例えば色の補色関係だけわかっているだけでは、絵を描く時の色のバランスは足りないと思います。

一つの作品の中に一体どんな色味がどのくらい使われているのか図を見れば、一目でわかるわけです。

本のタイトル、フランスの配色がよくわかります。

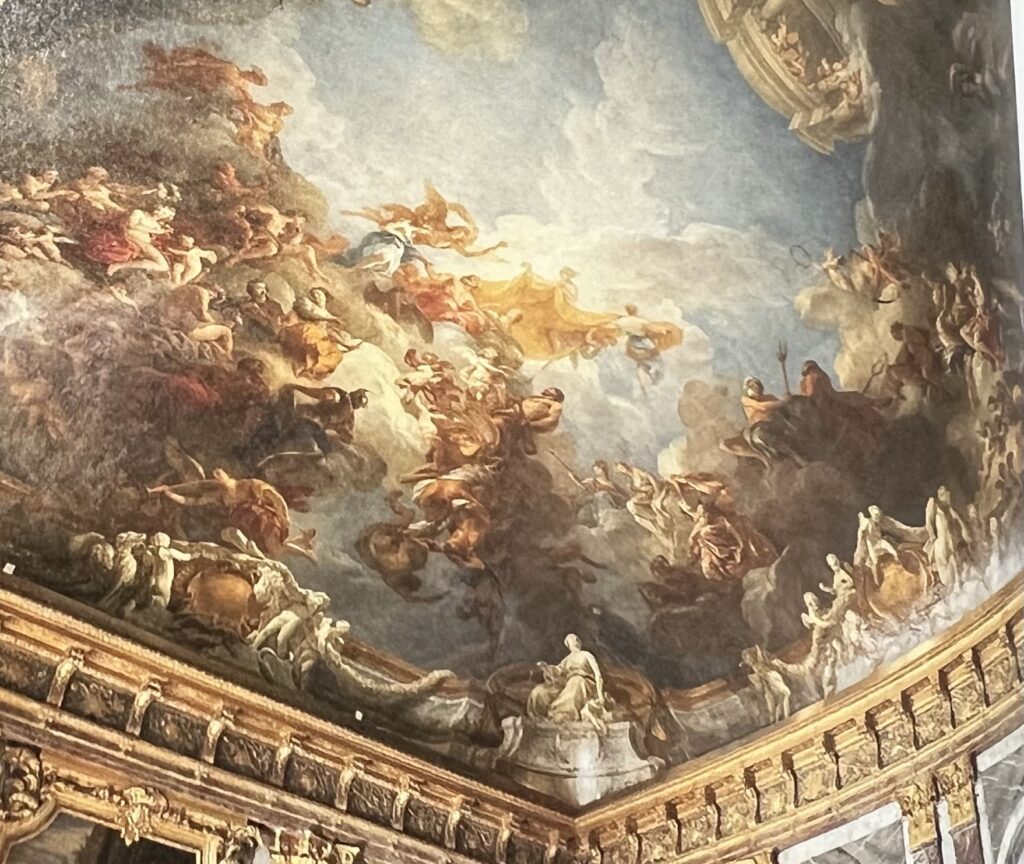

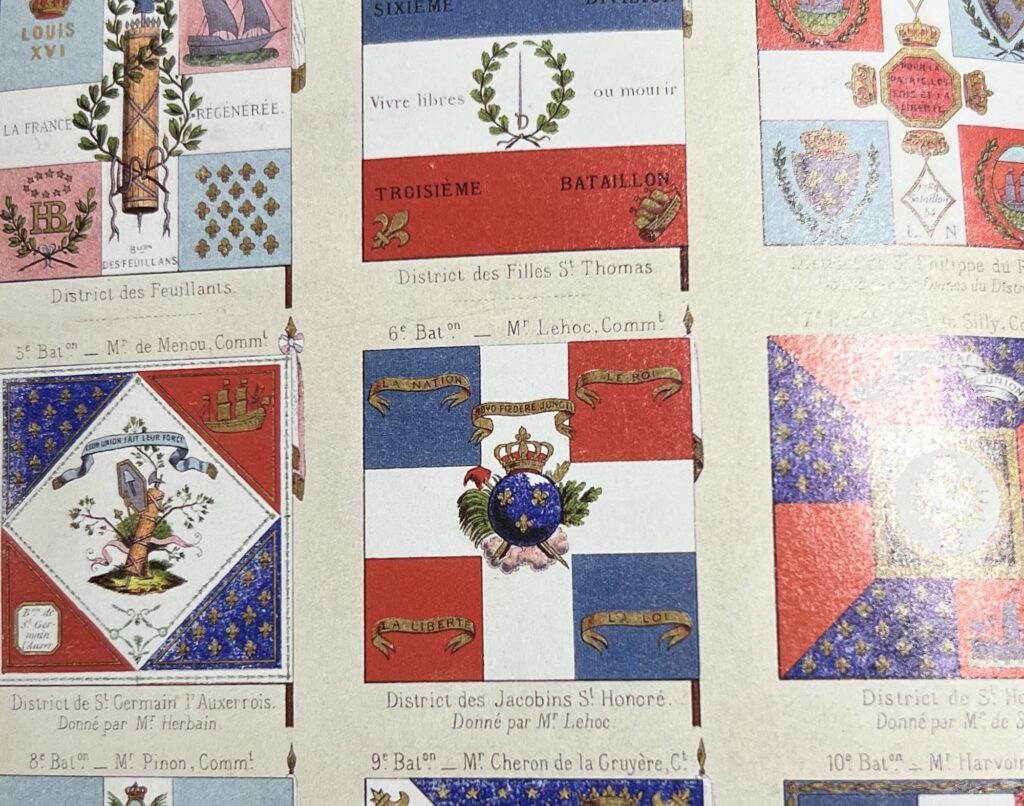

歴史別の配色:時代ごとの色の美学

時代ごとに変わる配色の特徴もこの本の魅力のひとつです。

例えば、バロック時代の豪華な色使いや、

ロココの甘い可愛らしい色彩、アール・ヌーヴォーの優雅でありながら自然を感じさせる色彩、

色の変遷が時代背景とともに紹介されていて、おもしろいですよ。

歴史を感じながら学ぶことができます。

テーマ別の配色:実生活とアートに息づく色彩

テーマ別では、ブランドや四季、風景など、実生活の中での色使いが紹介されています。

フランスの街並みなど、日常生活の中にあるさまざまなテーマで色がどんな風に使われているかが分かり、デザインの参考にもなります。

フランス旅行の際、地下鉄のベンチ、空港のトイレの手洗い場などちょっとした物まで配色がおしゃれでかっこよかったなぁと思い出しました。

本書の活用法

『フランスの配色』を実生活に活かす方法はたくさんあります!

例えば、絵を描く以外でもインテリアやファッションでの配色に迷った時、この本を開いて、ピンクや青の組み合わせを参考にしてみてください。きっと素敵な色のハーモニーが見つかりますよ。私も部屋の壁をピンクと緑でコーディネートしたくなりました!

パリで見た色合いを思い出しながら、

自分のアート作品に活かすこともできます。

例えば、モダンなフランスのカフェで見た色使いを絵画に取り入れて、独自のカラーを表現してみるなど、街の色彩がそのままアートに変わる瞬間を楽しめますね。

色相を学びながら、自分の作品にどんどん活かしていけるので、楽しくなること間違いなしです!

ひつじの感想とまとめ

『フランスの配色』は、色彩に対する理解を深めるだけでなく、実生活でも活用できるアイデアがいっぱい詰まった本です。

色ごとの使い方や歴史を学ぶことで、色が持つ意味や力を知り、デザインやアートに新たなインスピレーションを与えてくれます。

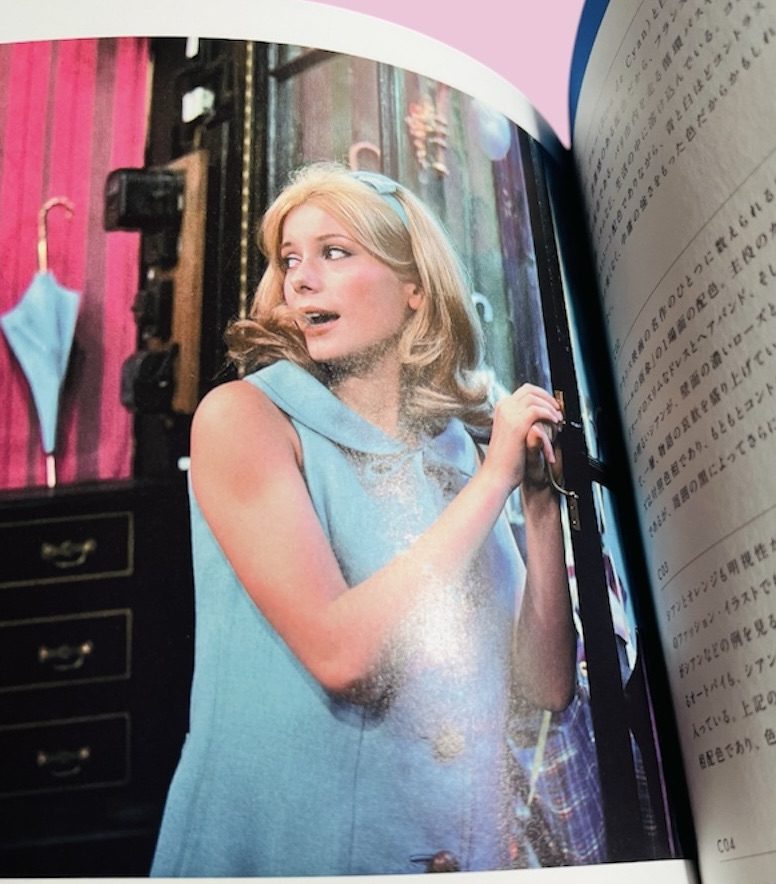

ひつじ的には、ジャック・ドゥミ監督の映画『ジュルプールの雨傘』のシンプルで美しい配色や、フィリップ・スタルクのインテリアデザインがとてもフランスらしくて素敵だと思っています。

フランスの映画やデザインで感じた色の使い方が、この本を通してさらに鮮明に浮かび上がりました。

色の使い方を学びたい方、デザインやアートに新しいアイデアを取り入れたい方には、ぜひおすすめしたい一冊です。

色彩の力を感じながら、もっと楽しく、もっと素敵な配色を見つけてみてくださいね!

それでは、ひつじでした。