こんにちは、絵描きのひつじです。

今日は日本の常識を覆す面白いお話をします。

みなさん普段生活している中で、

神の作品に気づいていますか!?

自然界を観察していると、一見奇妙で不思議な動物たちの存在に気づきます。

泳ぎが苦手なフグ、潮に流されるマンボウ、空を飛ばない鳥たち……。

進化論ではこれらの生物が「生存に有利な特徴を進化させてきた」と説明されますが、

本当にそうなのでしょうか?

自然を観察していると

「神の遊び心」を感じずにはいられません。

ところで、この進化論、私たち日本では当たり前のように教えられていますが、

実はこれだけを教える国は先進国の中では珍しいです。

多くの国々では、進化論とともに

「神が万物を創造した」という創造論も選択肢として提示される学校があります。

日本の教育が、他国に比べていかに狭い視野を提供しているかが分かる事例です。

この記事では、進化論だけでは説明しきれない自然界の奇妙な動物たちを通して、神がデザインしたと考えられる

「自然界のアート」とその意味を探ります。

また、それをアートにどう繋げるかも考察します。

目次

フグとマンボウ:自然界のユーモラスなデザイン

**溺れるフグ:なぜ泳ぎが苦手なのか**

フグは、危険を感じると体を膨らませて敵を追い払うユニークな防御システムを持っていますが、実は泳ぎが得意ではありません。追い詰められるとパニックを起こし、溺れてしまうこともあるのです。

進化論では、なぜこんなに「不器用」な魚が生き残ったのか説明するのが難しいでしょう。

しかし、この弱点こそがフグを魅力的にしています。神がデザインしたフグの存在は

「完全ではないことの美しさ」を表現しているように思えます。

アートの中でも、不完全さや偶然の美が多くの人を魅了します。フグのデザインはさらにユーモアもプラスされて、なんだか笑ってしまいます。

**流されるマンボウ:巨大なのに弱々しい魚**

マンボウは、硬骨魚類の中で最大級のサイズを誇りますが、非常にのんびりした性格で、泳ぎが得意ではありません。

潮流に身を任せて漂う姿は、進化の生存競争とは無縁に見えます。

進化論的に見ると、「なぜこんな非効率的な魚がここまで生き延びたのか」という疑問が浮かびますが、

神がデザインしたと考えれば、「リラックスの美学」を表現しているのではないでしょうか。

マンボウは「効率」だけではなく、自由に漂うことの価値を教えてくれる存在です。潮に流された結果死んだとしてもそれがマンボウの使命なのかもしれません。

ペンギンとダチョウ:空を飛ばない鳥たちの個性

**ペンギン:空を飛ぶ代わりに泳ぐ鳥**

ペンギンは、飛ぶことを捨てた代わりに水中を自在に泳ぐ能力を手に入れたとされています。

そのロケットのような泳ぎとは裏腹に、陸ではヨチヨチと歩く姿が愛らしく、決して効率的とは言えません。

神がデザインしたと考えると、このバランスの悪さも意図的なものなのかもしれませんよ?

アートにおいても、完璧すぎる作品より、少し崩れた部分がある方が人を引きつけます。

ペンギンの存在は、自然界のデザインにおける「対比の美」を見事に体現していとおもいませんか?

**ダチョウ:飛ばないが走る鳥**

ダチョウは、鳥でありながら空を飛べず、強力な脚で時速70kmものスピードで走ることができます。ケガをしても驚異の自然治癒力で回復します。しかし、脳みそは小さく記憶力は皆無です。

その長い首や体型はどこか間抜けに見え、人間の目には滑稽に映ることもあります。

進化論的には、この姿がどう生存に有利なのか一概には説明しきれません。

しかし、神の視点で見ると、このユニークさは「違いを受け入れる美しさ」を表現しているのではないでしょうか。アートの世界でも、型にはまらない個性が最も評価されるものです。

キツツキ:破壊的なアーティスト

キツツキは狂った様に木をつついて穴を開けることで知られています。この行動は、餌を取ったり巣を作るためのものですが、

その姿はまるでキャンバスに大胆に筆を走らせるアーティストのようです。

さらに驚くべきは、キツツキがつつく行動により他の動物にも影響を与えている点です。彼らが開けた穴は他の生物が利用することがあり、

結果的に自然界の生態系全体に影響を与えるのです。破壊と再生のサイクルを見事に体現するこの行動は、アートの「創造的破壊」のように見えてきます。

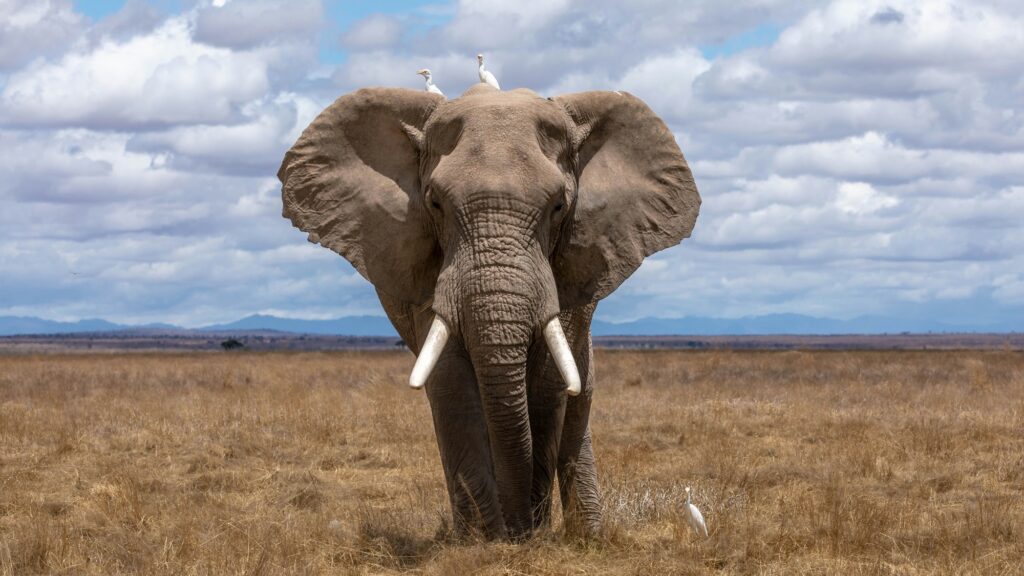

アフリカゾウの耳:自然界のエアコン

**アフリカゾウ:巨大な耳を持つ温度調節器**

アフリカゾウは、その巨大な耳で知られています。これらの耳は、体の熱を放出する役割を果たし、ゾウが過酷な気候下でも生き延びる助けとなります。

進化論では、この大きな耳が熱管理のための進化であると説明されますが、

しかし、日本では学校教育において進化論のみが教えられており、神の創造論に触れる機会はほとんどありません。これは、先進国の中では極めて特殊な状況です。

神のデザインと考えると、エアコンやファンのような「技術的な美しさ」の表現とも見ることができます。

アートにおいても、機能と美の融合はしばしば称賛されます。アフリカゾウの耳は、自然界の効率性と美しさを同時に示す良い例であり、私たちが自然から学べるアートの一つです。

クマムシ:不死身の極限生物

**クマムシ:宇宙でも生き延びる生物**

クマムシは、極端な環境でも生存可能な生物として知られています。

放射線や極端な温度、真空状態など、他の生物が生き残れない環境でも、クマムシは休眠状態に入ることで耐え抜きます。

進化論では、これらの特性が自然選択の結果だと説明されますが、

神のデザインと見れば、「生命の強靱さと不死性」を象徴しているとも言えます。

この微小な生物の驚異的な適応力は、自然界の「不屈の精神」と「生命の芸術」を体現しているのかも知れません。

パンダ:自然界の無駄遣い

**パンダ:竹を食べるのに適応した肉食獣**

パンダは、生物学的に非常に無駄な存在とも言えます。本来は肉食性の哺乳類であるクマの一種であるにもかかわらず、ほとんど唯一の食料として竹を食べるよう進化したとされています。

しかし、竹は消化が難しく、彼らはその消化不良を補うために一日中竹を食べ続ける必要があります。進化論では、このような食性変化は生存戦略の一部かもしれませんが、

神のデザインと考えると、「無駄さの中の美」や「矛盾の芸術」を表現しているように思えます。

パンダの存在は、自然界における「不効率さの美学」を教えてくれる一例であり、

アートでもしばしば見られる「無駄さの美」や「非効率の魅力」を象徴しているのかもしれません。

コアラ:のんびり屋の極致

**コアラ:ユーカリしか食べない怠惰な動物**

コアラは、ユーカリの葉をほとんど唯一の食料とし、その消化に多大なエネルギーを使うため、一日中木の上で寝て過ごすことが多いです。

この生活スタイルは、進化論的にはエネルギー消費を抑えるための適応かもしれませんが、

神のデザインから見れば、「怠惰さの美学」や「最小限の活動の中での存在感」を示していると言えます。

コアラは、効率を超越した「存在そのものがアート」であるとも言えます。

アートでは、しばしば「何もしないこと」や「時間の流れ」の美しさが評価されることがあります。コアラは、自然界における「非行動の芸術」を体現したりして?

マグロ:泳ぐことの美学とその美味しさ

美味しいマグロは食べるために泳いでる

マグロは、その速さと強さで知られていますが、進化論ではこれが生存競争の結果とされています。

しかし、神がデザインしたという視点から見れば、

マグロの泳ぎは「美味しさを追求するための芸術」に違いないと、私は強く思っています。マグロが大好きなので!

マグロは絶え間なく泳ぎ続けることで、筋肉を発達させ、脂肪を蓄えます。この活動的な生活スタイルが、マグロの身を美味しく、栄養価の高いものにしていると言えます。

私たちが食べる喜びを与えるために、そしてその美味しさを最大限に引き出すために神がデザインしてくれたんだと思います。

偶然のわけがないです!美味しいマグロをありがとう神様。

進化論しか教えない日本の教育

ここまで、進化論だけでは説明しきれない自然界のデザインを見てきました。

例えば、アメリカやヨーロッパの多くの国々では、進化論とともに「神が万物を創造した」という創造論も学校で教えられています。教育の場で複数の視点を提示することで、子どもたちは「どちらが正しいか」ではなく、「多様な考え方がある」という視野を広げることができるのです。

一方で、日本の教育は非常に画一的であり、

「進化論=唯一の科学的真理」として教えられています。これは、自然界に存在する不思議なデザインや、多様性を考える上で重要な視点を見落としていると言えます。

神のデザインと人間のアートの共通点

自然界に存在するフグやマンボウ、ペンギン、ダチョウ、キツツキ、アフリカゾウ、クマムシ、パンダ、コアラのような動物たちは、進化論だけでは説明しきれない「遊び心」や「不完全さ」を持っています。そして、それは私たち人間のアートにも通じるものです。

アートは、完璧である必要はありません。むしろ、予測できない偶然や不完全さがあるからこそ、人を感動させるものです。神がデザインした自然界の動物たちは、そのことを教えてくれているのではないでしょうか。

結論:神は同じものが嫌い

進化論しか教えない日本の教育では、これらの不思議な動物たちを「生存競争の産物」として片付けてしまいがちです。

しかし、彼らの存在にはもっと深い意味があります。

神が意図的にデザインした「作品」その美しさや奇妙さは、

私たち自身もまた神の創造の一部であることに気づきます。

そして、神様は同じものが嫌いなんです。

ご存知でしたか?

だからみんな違って当たり前なんです。

むしろ違っていた方がいい。

残念なのことに、日本は違いを否定的に受け取る傾向が強い国です。

私は昔から変人扱いされてきました。笑。アーティストの肩書きだけで嫉妬も混じって変人扱いしてくる人も多いです。まぁこっちとしては褒め言葉なので痛くも痒くもないんですが

ここで問題なのは、

神様が同じデザインが嫌いなので、

わざわざみんな違うデザインにしているのに、

違いを否定するということは、神を冒涜していることになってしまうんです。

これを知らない人が多いと思います。

みーんな違うから比べる必要もないし、

みーんな神の最高傑作です。(最高傑作なのに、悪魔に魂を売ってしまう人が多いのが現実ですが、、涙)

私はこの真理を知った時に最高にいい気分になりました!子供頃に学校で教わりたかったです。

- マタイによる福音書 6:26-28:

- 「空の鳥を見なさい。種も蒔かず、刈りもせず、倉に納めもしないのに、あなたがたの天の父がこれを養ってくださる。あなたがたは、彼らよりもはるかに価値あるものではないか。どれほど心配することによって、あなたがたの寿命をわずかでも延ばすことができるだろうか。また、どうして衣服のことで心配するのか。野の百合の花がどのように育つか、よく見なさい。働きもせず、紡ぎもしない。」この部分は、自然が神の配慮と創造の美しさを示しており、人間の生活においても信頼と感謝を持つべきことを教えるものです。

- 引用は、自然界を観察することで神の存在、美しさ、知恵、そして人間に対する配慮を理解し、神様との関係を深めることが示唆されています。自然界は、聖書の文脈では神の創造行為の証明とされ、人間がその中で神の意図を見出し、学ぶ機会を与えられていると解釈されます。

感想まとめ、神は笑いが好き。

自然、特に動物を観察していると、

神様はユーモア、笑いが好きなんだなぁと感じます。

なぜなら、人間が笑うと、病気になりにくく、健康に良い影響があると言われているからです。

自然界のこれらのユニークな動物たちは、まるで笑いを誘うようにデザインされているように思えます。

それは、私たちが笑うことで心身ともに健康になれるように、神が意図したのかもしれませんね。

この記事を通じて、神の創造性に気づいてもらえたら幸いです。

最後まで読んでくれてありがとうございます。

それではまたお会いしましょう。ひつじでした。