こんにちは、絵描きのひつじです。

今日のお話はこんな時に読んでほしい!

なんだか心が疲れちゃったな…

鮮やかな色彩や、優しい感性に触れたい

芸術を通してポジティブなエネルギーをもらいたい

そんな時こそ、色彩の詩人

アンリ・マティスの世界に飛び込んでみませんか?

彼の作品は、ただ眺めるだけで気持ちをリフレッシュさせてくれる魅力を持っています。

この記事では、彼の人生と代表作をひも解きながら、そのアートの秘密に迫ります!

目次

絵と出会った日、人生が変わった

アンリ・マティスが画家を目指したのは、決して幼い頃からの夢ではありませんでした。

むしろ、彼は堅実な人生を歩もうとしていたのです。

フランス北部の町ル・カトー=カンブレジで生まれ、父親が営む穀物商を手伝う中で、法律を学ぶためにパリに出ました。

しかし、21歳の冬、彼の人生は大きく変わります。盲腸炎で入院し、療養中に絵の道具を渡され、初めて絵を描き始めました。その時、絵を描くことが彼にとって心の自由を感じる瞬間であったことに気づきます。

「色を塗る瞬間、自分が解き放たれる気がした」

こうして、マティスは画家として生きることを決意します。

23歳でアカデミー・ジュリアンに入学し、伝統的な絵画を学びますが、彼の絵はまだ普通のものに過ぎません。ギュスターヴ・モローに師事し、「自分の感覚を信じなさい」と助言され、次第に自己表現を求めるようになります。

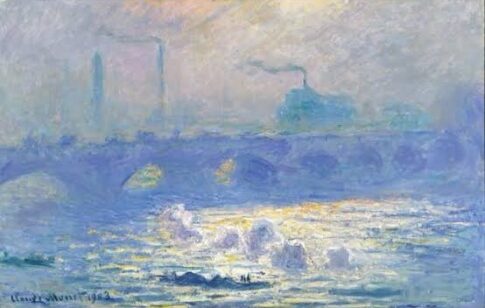

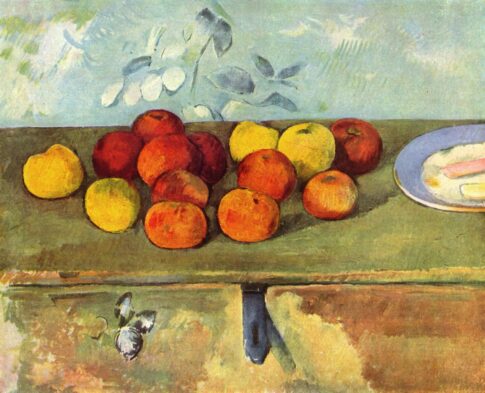

30代を迎えたマティスは、必死に自分のスタイルを模索していました。印象派やポスト印象派からの影響を受け、特にゴッホやセザンヌの色彩の使い方に強く惹かれています。

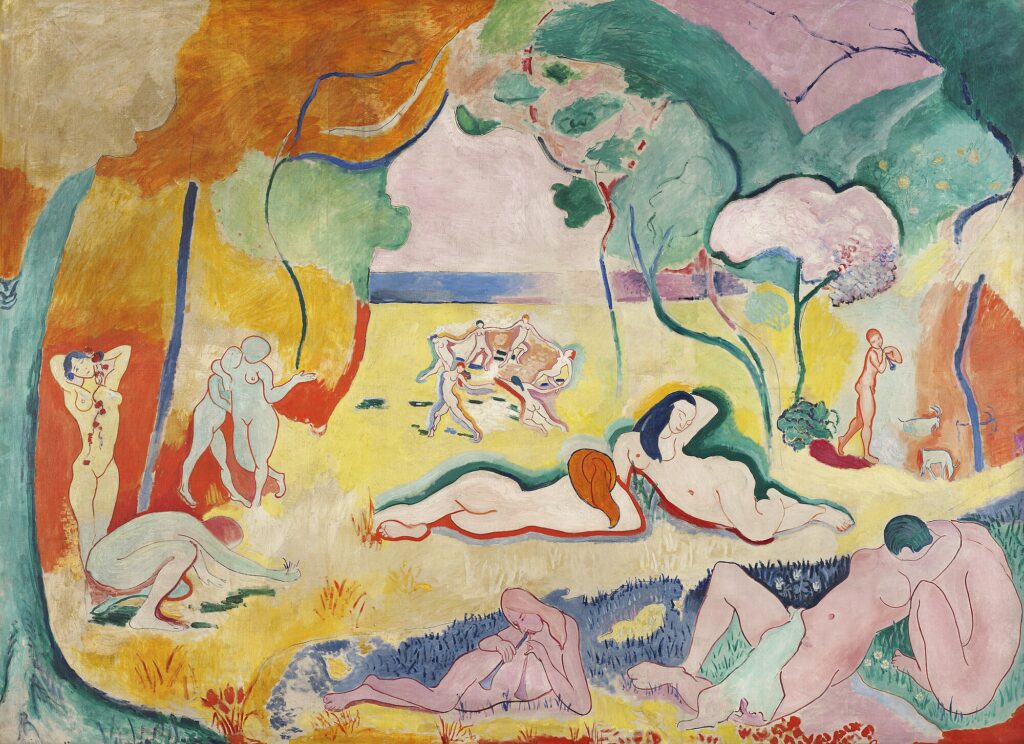

鮮烈なフォーヴィスム:色彩革命の時代

そして、1905年、運命の年が訪れます。

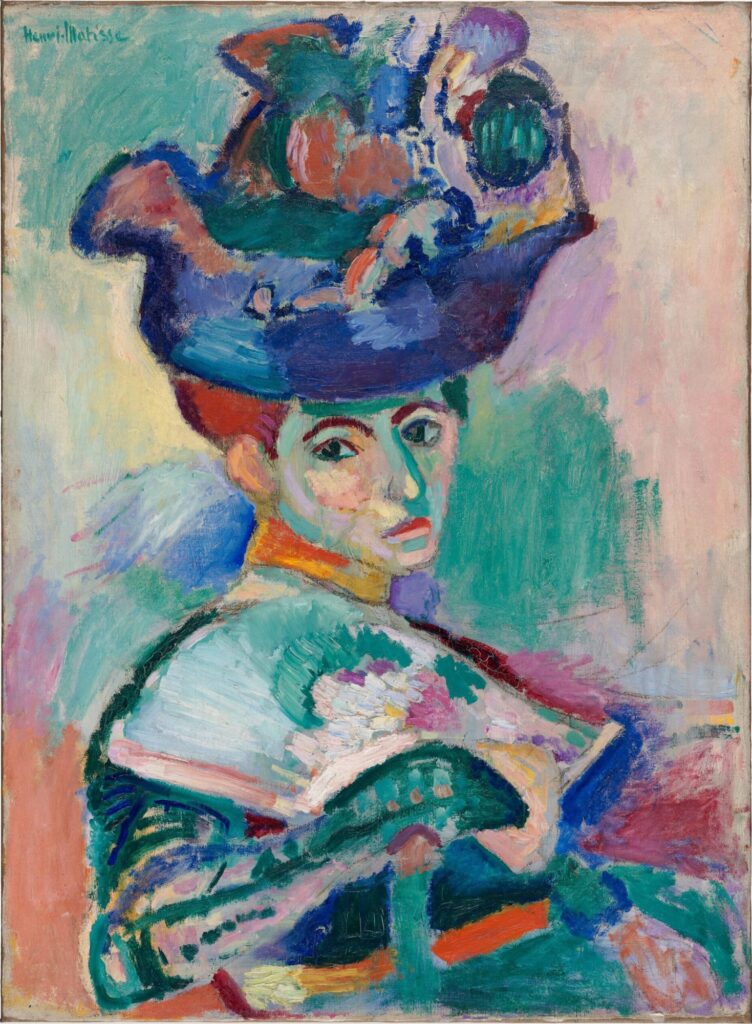

この年、**サロン・ドートンヌ(秋のサロン)で、マティスの「帽子の女」**が展示されます。この肖像画は、伝統的な陰影を無視し、鮮やかな補色を大胆に配置して描かれていました。

会場は騒然としました。観客の間から、こんな声が聞こえてきました。

「なんだこれは!まるで野獣が描いたようだ!」

この言葉をきっかけに、マティスは「フォーヴ(野獣派)」と呼ばれるようになり、その革新性が広まりました。しかし、マティスは一切気にせず、むしろ自信を深めます。

「色は私の感情を表現するものだ。目に見えるものをただ再現することに、何の意味がある?」

この時期、マティスは自身の色の使い方を信じ、絵を感情の表現として進化させました。

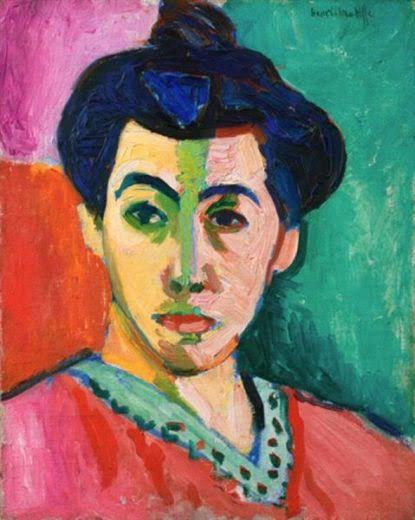

代表作:《緑のラインのあるマティス夫人》

この時期、マティスは大胆な色彩と装飾的な要素を駆使して、従来の写実主義とは一線を画すスタイルを確立しました。

特に注目されたのが《緑のラインのあるマティス夫人》(1905年)です。

この作品では、顔の中央を緑のラインが大胆に区切り、

従来の「光と影の描き方」とはまったく異なるアプローチを試みています。

「色そのものが光と影を生み出す」

マティスはこの理念のもと、色彩そのものに感情や意味を込める手法を探求していきます。

•

「赤」が支配する世界へ

フォーヴィスムが評価されると、マティスは次のステップに進みます。

それは、「色で空間を支配する」という挑戦でした。

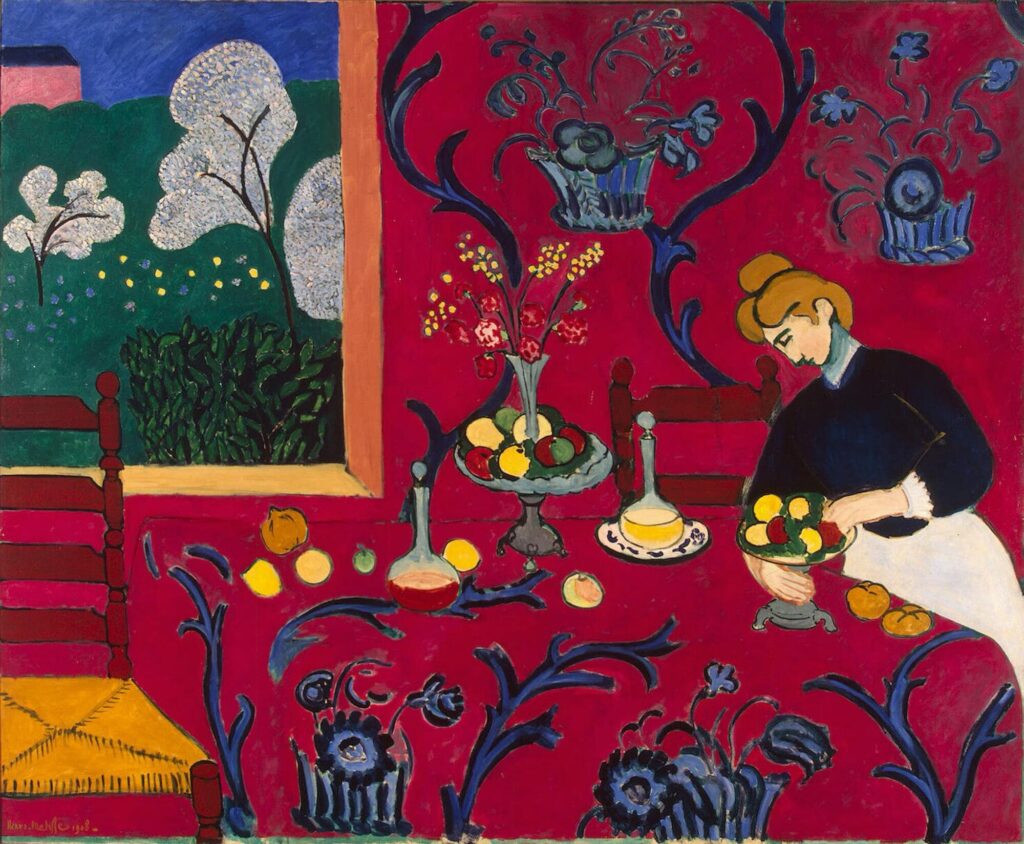

「赤いハーモニー」 (Harmony in Red) (1908)

もともとは「ジョアンヌの部屋」というタイトルでしたが、後に「赤いハーモニー」と改名されました。赤色が支配的な空間の中で、テーブルクロスや果物などの色彩が際立っています。

1911年、彼は**「赤いアトリエ」**という作品を発表します。

この作品には、画面のほとんどが「赤」で覆われ、背景とオブジェクトが一体化しているかのように描かれています。遠近法を使う代わりに、色そのもので空間を作り出す試みでした。

「物の輪郭なんていらない。色の関係性だけで空間は作れる」

マティスはそう信じていました。この作品は、後の抽象絵画やモダンアートに大きな影響を与えました。

1917年、南フランス・ニースに移住し、そこでの光を取り入れて彼の絵はより明るく、装飾的なものへと変化していきます。彼の絵の中に登場する鮮やかな布や家具、花々は、空間の中で調和を生み出す重要な要素となりました。

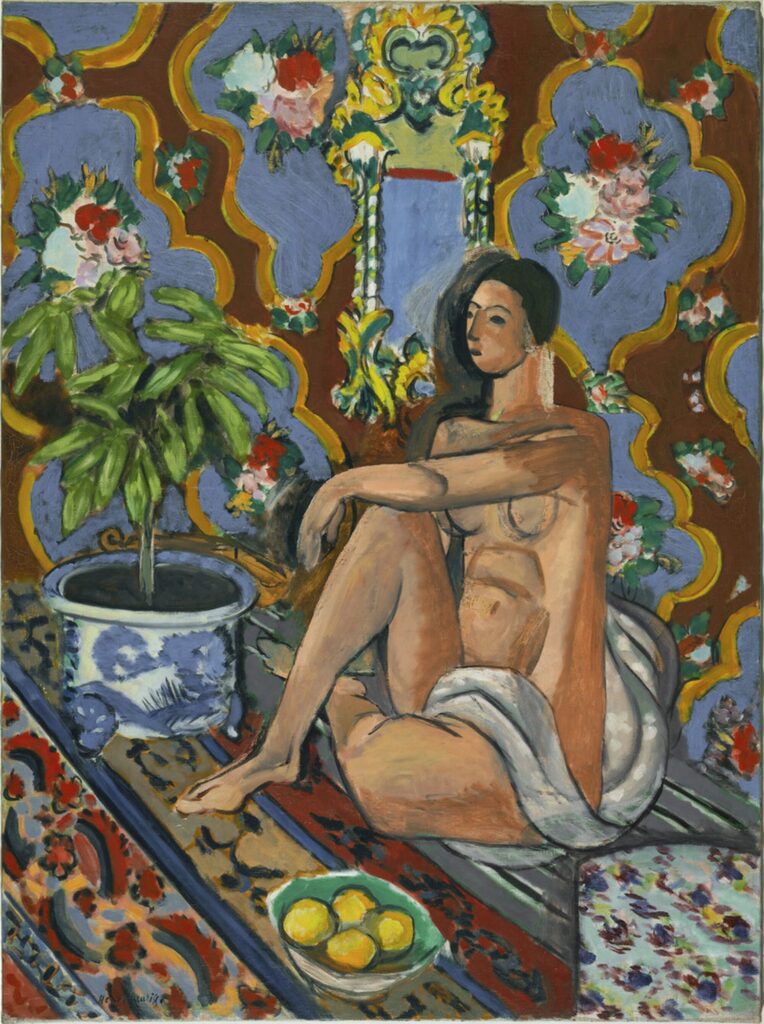

• 《オダリスク》(1920年代)

→ ニース時代に生まれたシリーズで、東洋的な要素を取り入れた作品が特徴です。

マティスの色の冒険:モロッコと金魚の世界

色の魔法、モロッコの影響

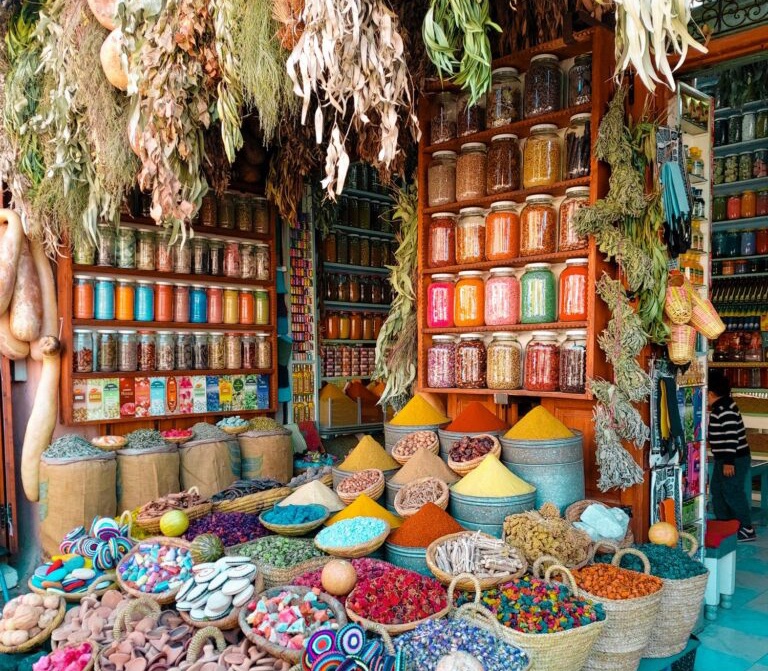

1920年代、マティスが南フランスのニースに落ち着いた頃、彼は何か新しい刺激を求めていました。それがモロッコでした。まだ未知の世界だったモロッコ。そこで待っていたのは、鮮やかな色彩、異国情緒あふれる風景、そして新しい視覚的な冒険だったのです。

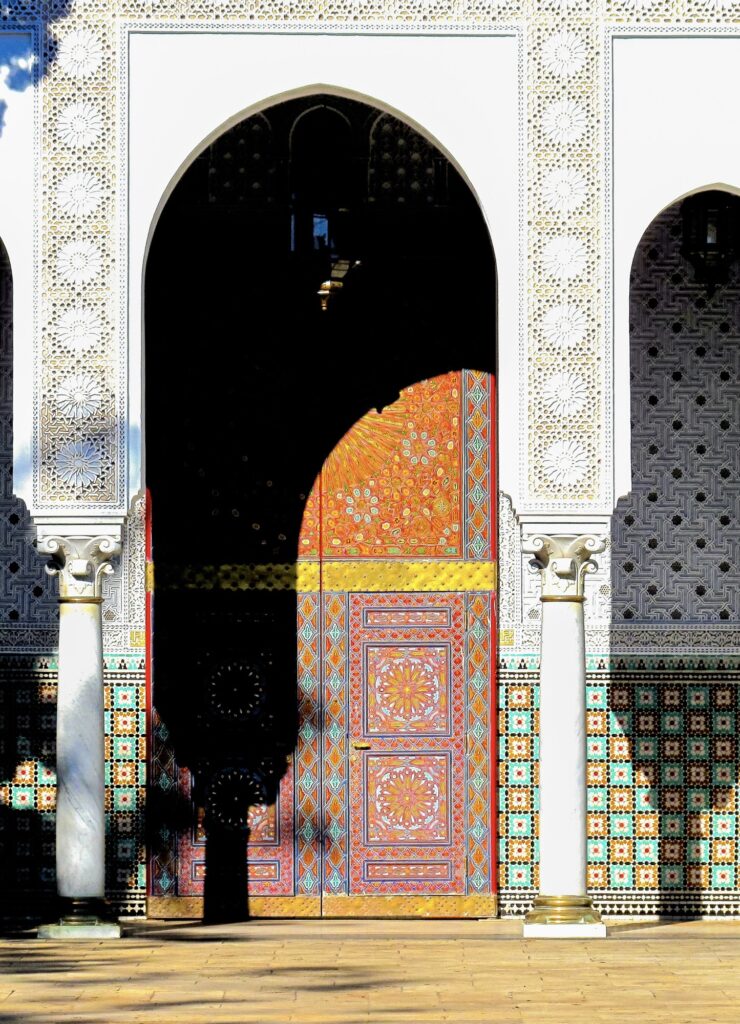

ある日、マティスはモロッコのタンジェに足を踏み入れました。そこでは、アフリカの大地から吹き込む風と、街を歩く人々の鮮やかな衣装が彼を包み込みます。モロッコの光はどこか魔法のようで、彼の目に映る色が、まるで新たな言葉を話しているかのようでした。青や赤、黄色の濃淡がどこまでも鮮やかに広がる世界。この土地で、マティスは初めて本当の意味で「色が語る力」を感じたのです。

市場やモスクの装飾、屋内のタイルの模様、衣装に使われる色…すべてがマティスにとって新しいインスピレーションの源となりました。絵画の中で色が生き生きと動き、空間を形作る力を持っていることに気づいた彼は、この色彩の世界に取り込まれ、作品のスタイルが大きく変わり始めました。

帰国後、その体験を色と形という新しい言葉で表現するために、さまざまな実験を重ねました。彼が生み出した作品には、モロッコで感じた異国的なエネルギーが強く反映されています。

「モロッコの女性」と色の冒険

マティスはモロッコの女性を数多く描きました。作品では、色が単なる装飾ではなく、

感情を表現するための重要な手段として登場します。

人物を描く際に、大胆な色の対比を使い、光と影を従来の方法で描くことなく、色そのもので立体感や感情を表現しました。

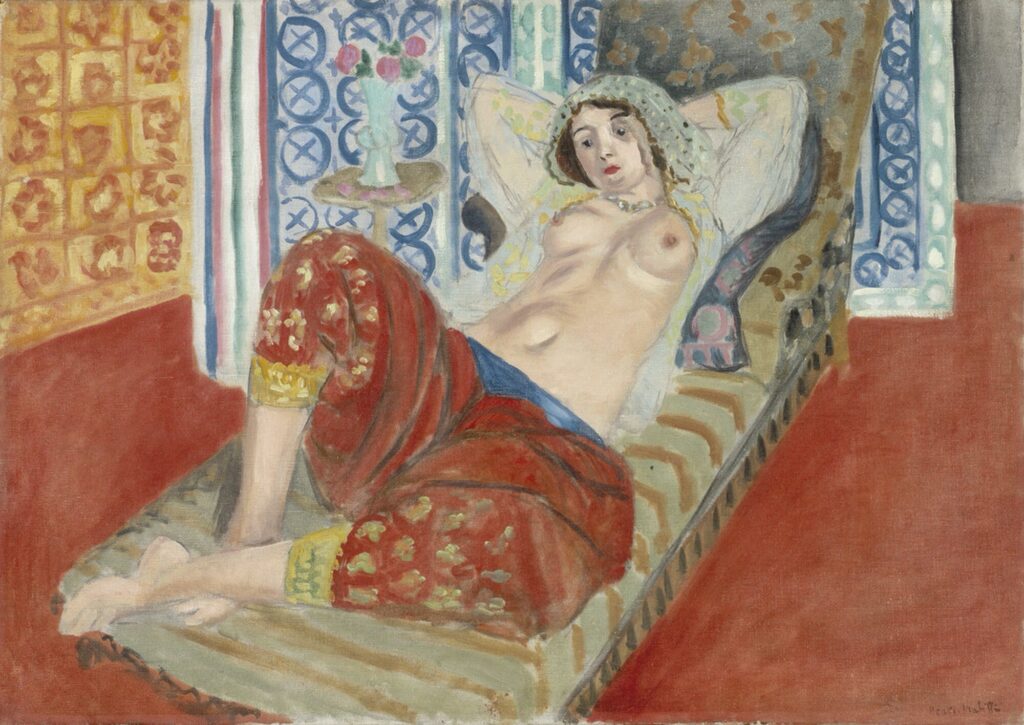

「オダリスクと赤椅子」 (Odalisque with Red Culottes) (1921)

この作品では、モロッコの色彩や装飾的な要素が強く反映されています。マティスはモロッコの光と色に魅了され、それを絵画に取り入れました。

彼は、色が持つ感情的な力を最大限に引き出す方法を見つけたのです。モロッコの鮮やかな色合いが、彼の作品の基盤となり、色そのものが感情やストーリーを伝える力を持つことに気づいたのです。

Figure décorative sur fond ornemental, par Henri Matisse

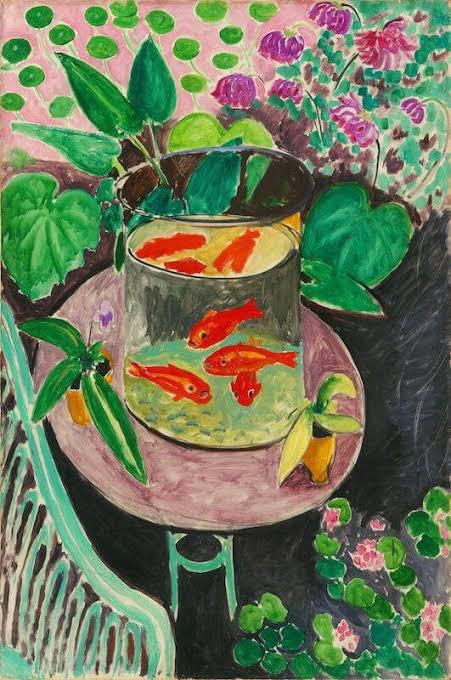

《金魚》(1912年)透明感のある水の表現と、鮮やかなオレンジ色の金魚が対比され、観る者に穏やかな安らぎを与える作品となっています。

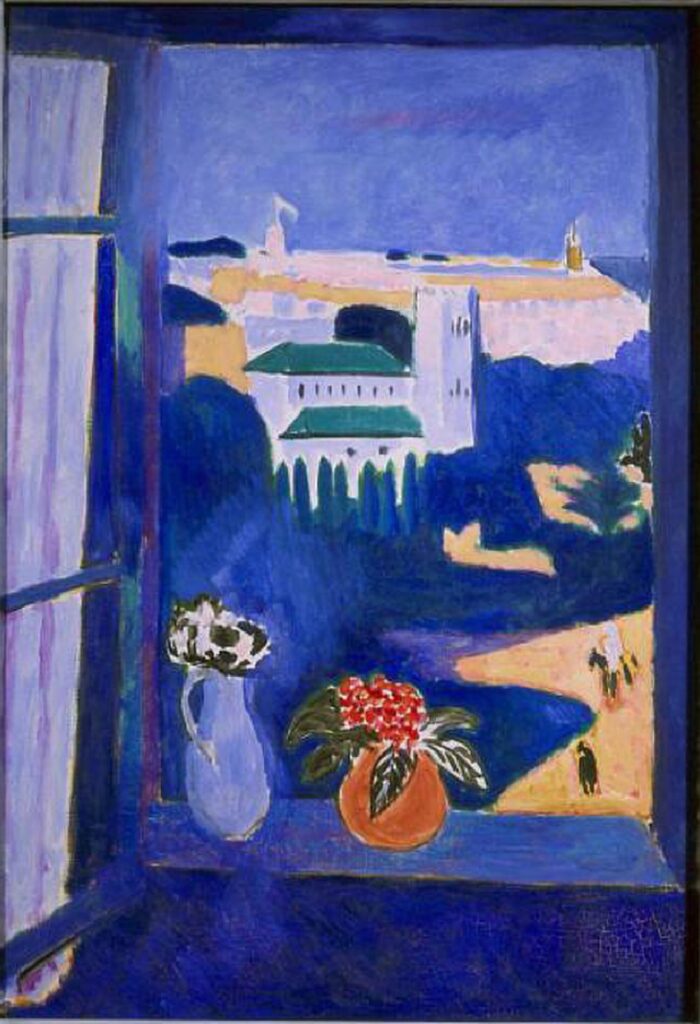

タンジール風景」 (Landscape Viewed from a Window, Tangier) (1912)

タンジールの窓から見た風景を描いたこの作品も、モロッコ旅行の成果の一つです。

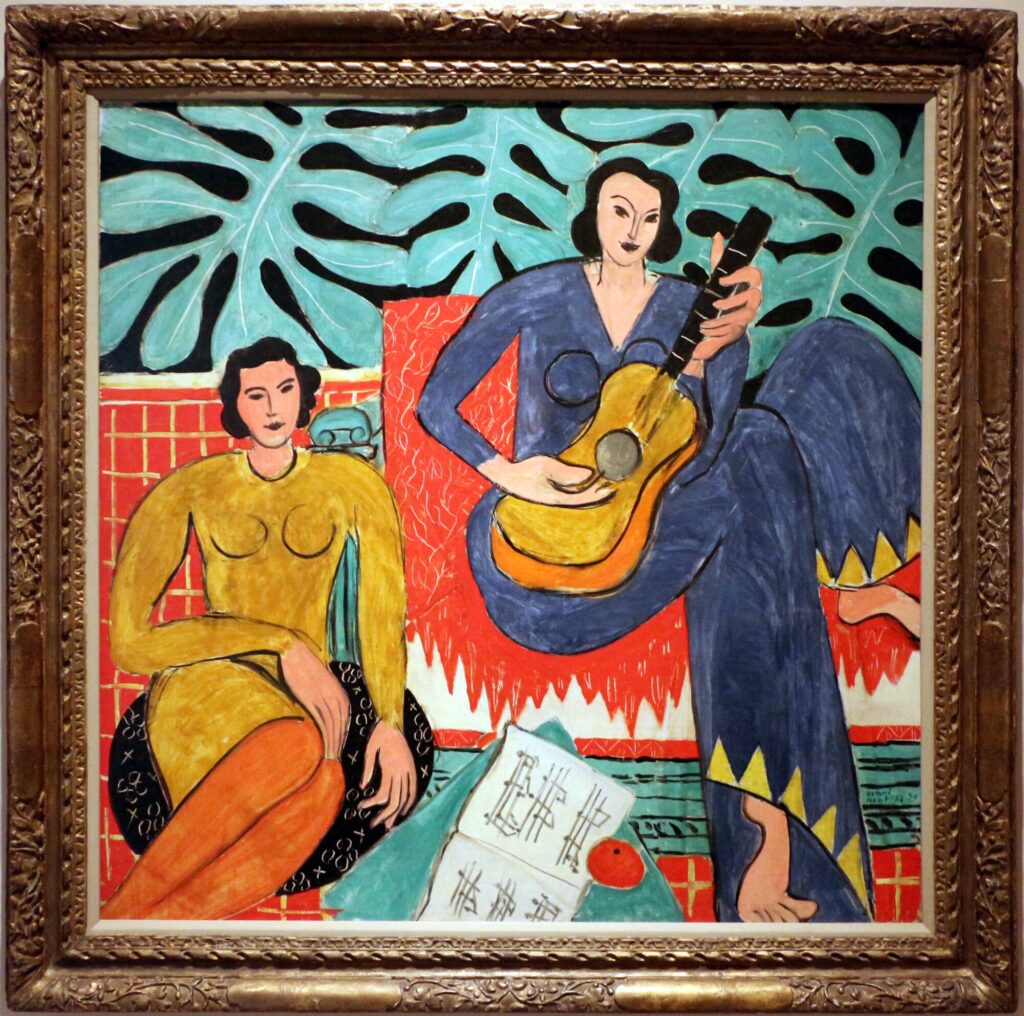

Henri matisse, interno con vaso etrusco, 1940,

アンリ・マティスの後期:革新と探求の時代

Exhibition poster gouaches découpées by Henri Matisse 1952

アンリ・マティスの後期作品は、彼の生涯と芸術の集大成とも言えるもので、特に切り絵(カットアウト)やジャズ、ブルーヌード(青いヌード)、そして礼拝堂の装飾に代表される新たな表現方法が注目されています。また、絵画や陶器など多岐にわたるメディアを通じて、彼は生涯にわたり美術の限界を押し広げ続けました。後期のマティスは、体力の衰えにも関わらず、色と形、素材を駆使して新しい道を切り開いていったのです。

切り絵(カットアウト)と色の革命

マティスが後期に発展させた代表的な技法が、切り絵(カットアウト)です。この技法は、1950年代に彼が癌の手術を受けてから本格的に始まります。手術後、体力が衰え、絵筆を持つことが難しくなったマティスは、代わりに紙を切って形を作るという新しい方法を思いつきました。

「手が動かなくても、心は自由に表現できる」という思いから生まれたこの技法は、彼の芸術における色と形の革新を象徴するものでした。色鮮やかな紙をハサミで切り抜き、それをキャンバスに貼ることで、彼は新しい視覚的な表現を創造しました。この技法は、絵画の枠を超えた新しいアートフォームを生み出しました。

その中でも特に有名な作品が、「ジャズ」シリーズです。1947年に出版されたこの作品は、マティスが自らの切り絵を使って作り上げた印刷物です。自由でリズミカルな線と大胆な色使いが特徴的で、音楽のリズムや舞踏の動きを表現しています。マティスは、「ジャズ」を通じて、色と形を使って、視覚的に音楽や運動を伝えようとしました。彼の切り絵作品には、絵画の伝統的な枠を超えて抽象的で動的なエネルギーが表れています。

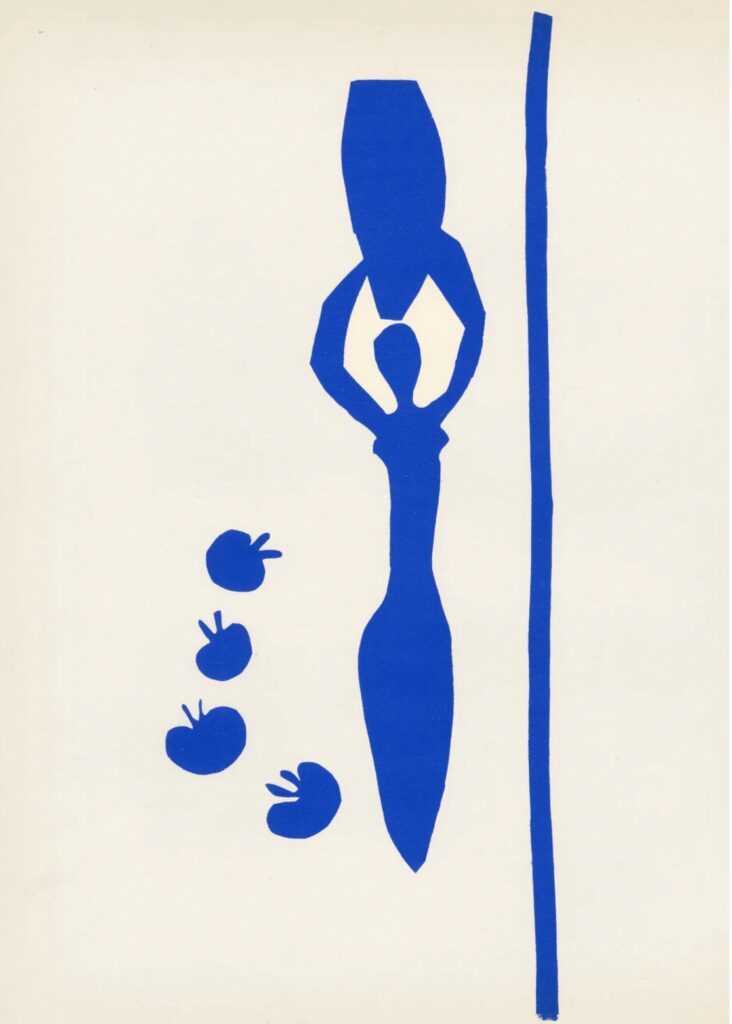

ブルーヌード(青いヌード)シリーズ

マティスの**「ブルーヌード」**シリーズは、彼の後期の絵画で重要な位置を占める作品群です。このシリーズでは、ヌードの女性像をシンプルな形に抽象化し、青一色で描くという試みがなされています。1950年頃から始まり、切り絵と並行して進められました。

「ブルーヌード」の特徴的な点は、女性の体を単純化した形で表現しているところです。これらの作品は、彼の生涯における抽象的な形態の集大成であり、女性の身体を大胆に、しかし非常に優雅に表現しています。

Nu Bleu I, 1954

礼拝堂の装飾:精神的な表現への探求

1951年、マティスはフランスのヴュー・フランスという小さな町にある礼拝堂の装飾を依頼されます。この依頼は、彼の後期における最も重要なプロジェクトの一つであり、芸術家としての新たな挑戦でした。彼はこの礼拝堂の内部を、ステンドグラス、タペストリー、床のモザイクなどを使って装飾しました。

特に、ステンドグラスにおける色彩の使い方は、マティスの色に対する理解を深めた作品として評価されています。彼はシンプルな形と鮮やかな色を使い、教会の空間に精神的な深さを加えました。この礼拝堂の装飾は、彼が絵画や彫刻といった伝統的な手法から、より空間的で全体的な芸術に対する新たなアプローチを試みた象徴的な作品です。

まとめ:色彩の詩人、マティスの魅力とは

アンリ・マティスの人生は、困難や新しい挑戦を乗り越えながら、

色彩と形で感情や感覚を表現し続けた旅でした。

特に晩年の切り絵作品は、逆境を創造力に変えるマティスの精神を象徴しています。彼の作品を通して、私たちも「困難な状況でも新しい方法で前進できる」という希望を感じられるのではないでしょうか?

アンリ・マティスの作品は、ただ観るだけで心が軽くなり、カラフルなエネルギーをもらえる素晴らしいアートです。ぜひ、日常の癒しや刺激として彼の作品に触れてみてください!

それではまたお会いしましょう。ひつじでした。