こんにちは

絵描きのひつじです。

今日は大大大好きなフォトグラファー、花代さんの紹介です。♡♡♡

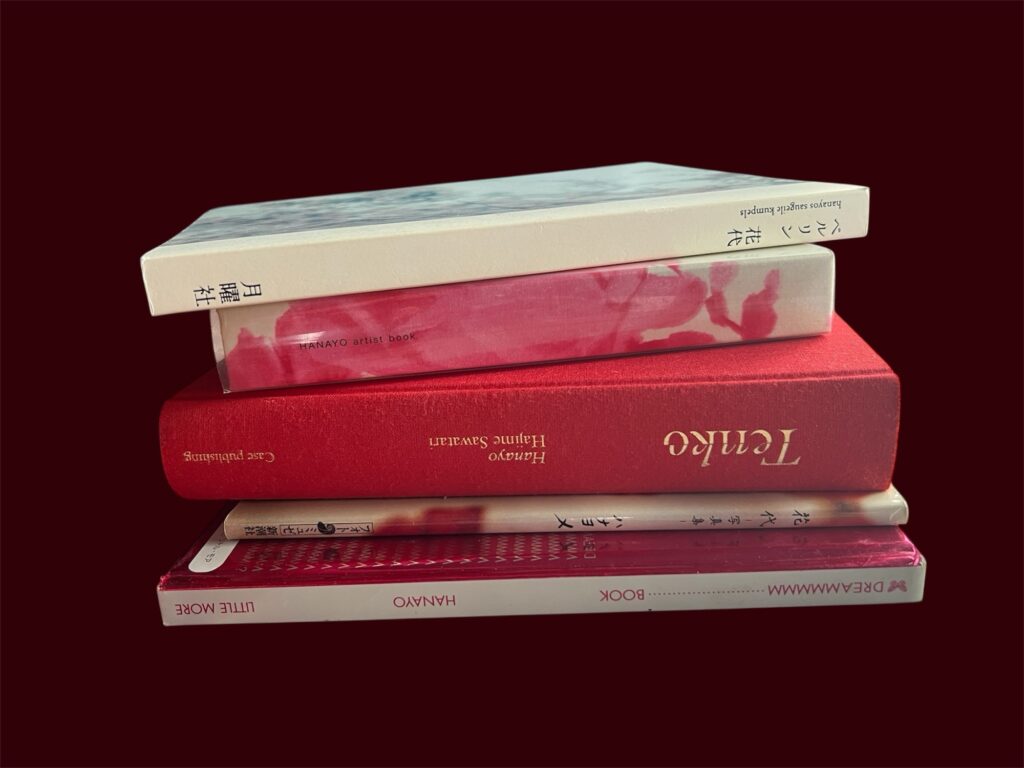

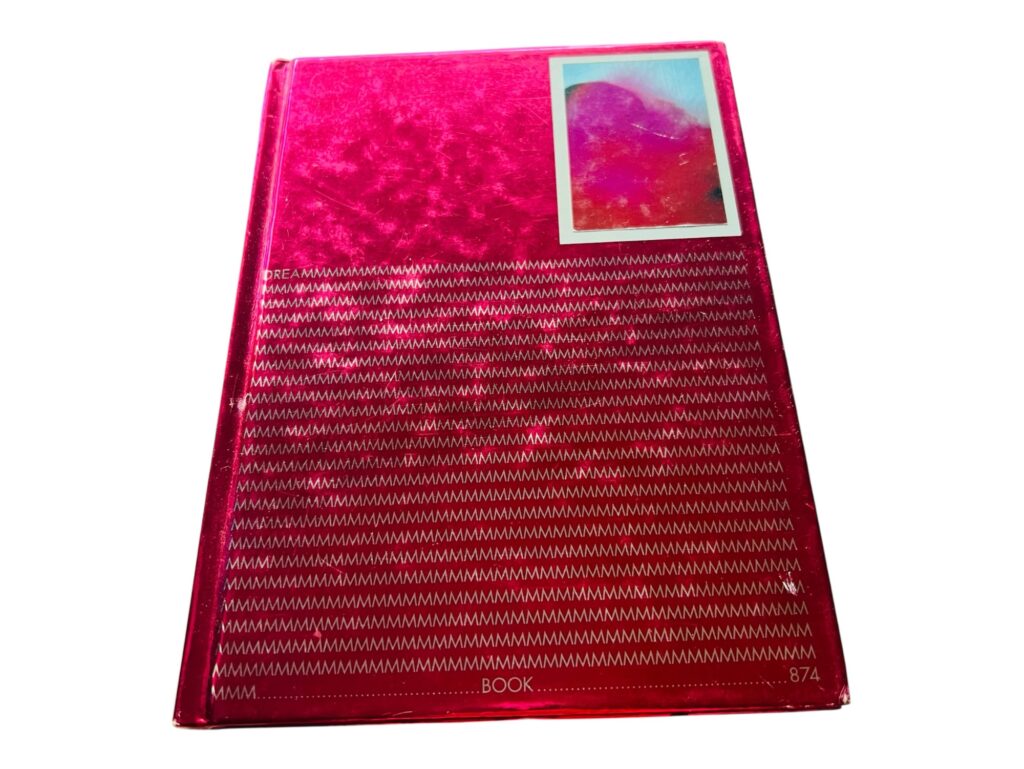

私が最初に買った花代さんの写真集は、『ドリームムムム、、、、』でした。

ふらりと立ち寄った書店で、偶然のように、

でも何かに呼ばれるようにその本を手に取りました。ふわりとした色合い。

かすれた光。ピントがわざと外されたような写真たちが、

ページをめくるごとにふわふわと空気の中に浮かび上がってくる。

それは、“うまく撮ろう” として撮られた写真ではなかったです。

でも、私の心の奥にはすとんと入ってきた。

確かな存在感。誰かの日常。

そこには、名もない時間と名もない感情があって、それがとても愛おしかった。

花代さんの写真には、“何か” が写っている。

でもそれは言葉にできるものではない!

わたしは当時、雑誌に花代さんの写真が載っていると、

何枚も切り抜いてスクラップブックに貼っていました。

くしゃっとした光、誰かの後ろ姿、転がる小さなおもちゃ、空っぽの廊下。

そこには、派手さや主張はないけれど、毎日の中にしかない「大切な瞬間」が確かに写っていました。

花代さんというひと

花代さん(本名・中島花代)は、1970年に東京で生まれた。

1989年、向島で半玉(芸者見習い)として修業を始め、当時から日本の伝統文化の中に身を置いていた。そこでは、所作や間、空気の流れまでもが美とされる世界。そうした経験は、のちの彼女の写真作品にも深く影響しているように思います。

その後、1990年代にはモデルとしても活動し、ジャン=ポール・ゴルチエの広告に起用されるなど国際的な舞台でも注目を集めました。

しかし華やかな表舞台にとどまらず、ロンドン、ベルリンと拠点を移しながら、自分の表現を追い続けてきた。写真、映像、パフォーマンス、音楽——花代さんの表現はひとつの枠に収まることがない。

「ぼやけている」からこそ見えてくるもの

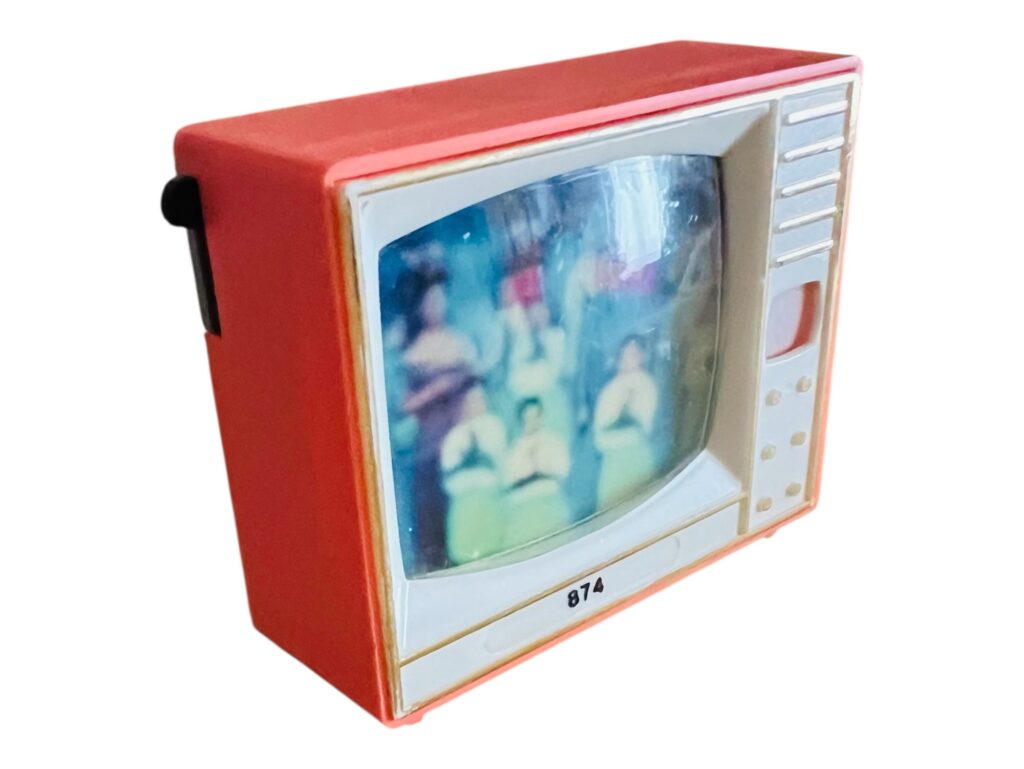

花代さんの作品の特徴のひとつは、やはり「ピントの甘さ」にあると思います。

明確に何かを伝えようとする写真ではないのに、じんわり心に残る不思議な感覚。

光が滲んで、風が写り込んでいるような写真たち。

何気ない部屋の隅や、子どもの足、遠くの空……日常のなかでふと目にする景色、、

「うまくやらなきゃ」と思っていた自分の手を、すっとほどいてくれた。

「こうしてもいいんだよ」「あなたが見たままでいいんだよ」

そんなふうに、優しく語りかけてくれているような気がしました。

花代さんの娘

写真家・花代さんの作品には、夢の中のようなやわらかな光と、曖昧な輪郭が漂っている。けれどその中には、確かな「生」があり、「関係」がある。

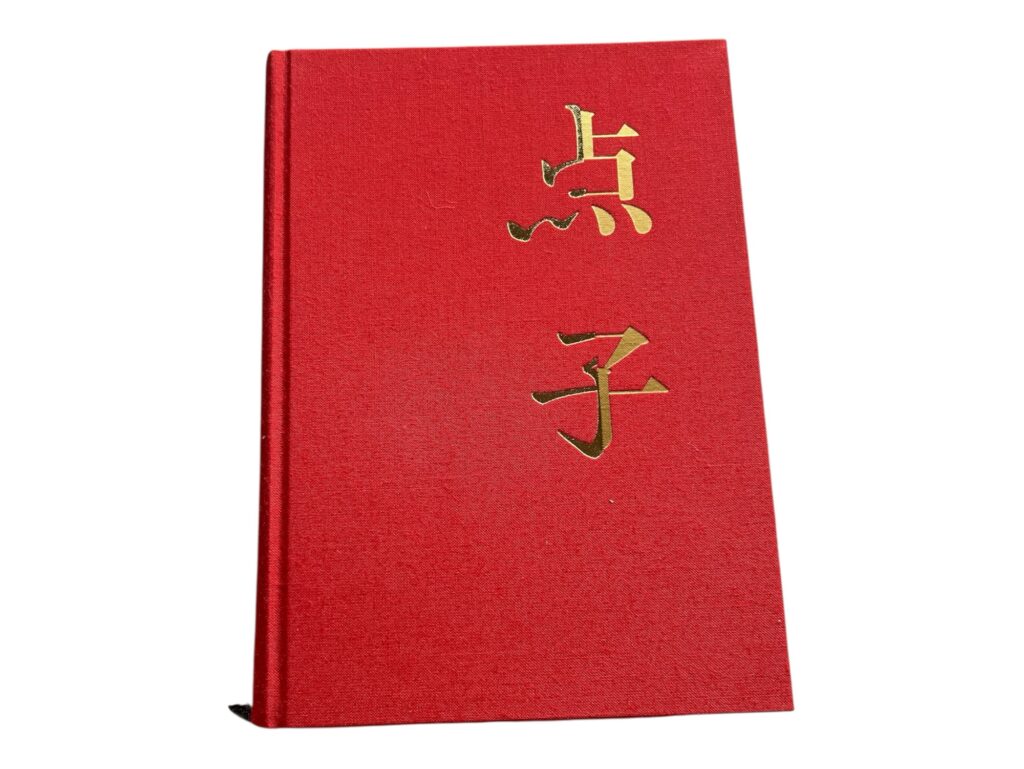

その象徴のような存在が、娘・点子ちゃんです。

花代さんは、点子ちゃんがまだ幼いころから、その姿を撮り続けてきた。初期の写真集『ドリームむむむ』や『ハナヨメ』にも、彼女の姿はたびたび登場します。

日常の中で、眠っているとき、遊んでいるとき、何かをじっと見つめているとき。どの瞬間も、演出されたものではなく、母である花代さんの視点からそっと記録されたもの。

『点子』は、その集大成ともいえる一冊。ページの中で点子ちゃんは成長していく。赤ん坊のときもあれば、ティーンエイジャーのような雰囲気を漂わせる写真もあります。

それでもどこか夢の続きのような感触があり、記録であると同時に、記憶のようでもあり、ひとつの物語のようでもあるのです。

花代さんと点子ちゃんの時間——そしてその先へ

——「撮らなくなった」ことも、写真の一部だと思う

『点子』という作品集の中で、ひとりの小さな女の子が成長していく。その子は、花代さんの娘。そして長いあいだ、彼女の被写体であり、花代さんが見続けてきた「いのち」のかたちだった。

点子ちゃんは最初、花代さんの写真の中でまるで精霊のようだった。くるくると動き、しゃがみこみ、ときにこちらを見つめ、また視線を外す。ピントの合わないその姿は、まるで夢の中の出来事のようで、それでいて妙にリアルだった。身近にいる誰かの子どものようであり、昔の自分自身のようでもあった。

けれど、やがて点子ちゃんは成長していく。写真集のなかでも、その変化は静かに、しかし確かに表れている。輪郭がはっきりしてきて、表情に意志が宿る。レンズを意識するようになり、自分とカメラのあいだに少し距離を置くようになる。

そして、あるときから、点子ちゃんは写真のなかにいなくなる。

花代さんは、もう点子ちゃんを撮らなくなったのだ。

それがとても自然な流れに感じられた。子どもが成長するように、母の眼差しも変化する。そして、母と娘の関係もまた、変わっていく。写されることに無自覚だった子どもが、やがて「自分」という存在を意識し、自分で自分を守るようになる。そうなったとき、写真家であり母である花代さんは、そっとシャッターを置いたのかもしれない。

それは「撮らなくなった」のではなく、「撮ることをやめた」という、優しさと決意に満ちた選択だったように思う。

“母”という視点が写すもの

写真というのは、「何を写すか」だけでなく、「なぜそれを写すか」という問いでもある。花代さんの作品はずっと、その問いを投げかけてくる。

点子ちゃんが写らなくなった後の風景

点子ちゃんがいなくなったあとも、花代さんの写真には、たくさんの“誰か”が登場する。でもそれは、匿名の誰かであり、もしかしたら花代さん自身の記憶なのかもしれない。

たとえば公園のベンチに座る人、散歩中の犬、ふと見上げた空、逆光にぼんやり浮かぶ草むら。どの瞬間も、説明がなく、ピントもずれていて、なのにそこに確かに“時間”が写っている。

点子ちゃんが写っていた頃の写真には、直線的な時間が流れていた。子どもが育っていく時間。

でもそのあとに続く写真たちは、もっと円を描くような、ゆるやかな時間を感じさせる。めぐりゆく季節、変わっていく風、ひとつとして同じもののない「ふつうの日々」。そこにあるのは、母としての視点ではなく、「ひとりのひと」としての花代さんの眼差しかもしれない。

写真に写るものが変わっても、花代さんの“あたたかさ”は変わらない。

そして、私はまたページをめくる

写真集『点子』をひらくたび、私は、

ああ、この写真たちは、愛の記録なんだな、と。

それは、だれかがだれかを大切に思っていた、という確かな証。

それが人間であっても、猫であっても、夕暮れの影であっても。花代さんの作品に写っているのは、ひとつの命を丸ごと受けとめようとする気持ちなのかな?なんて思ったりしました。

写真の技術や評価の話ではなく、「この世界を、好きになれるかどうか」。

そんな問いが、彼女の写真には静かに宿っているのかもしれません。

点子ちゃんはもう、写真のなかにはいないかもしれない。けれどその存在が刻まれた時間は、今もページの中で、静かに光っています。

母と娘は写真だけでなく舞台でも共演しています。2015年、国立劇場で上演された清元「玉兎(たまうさぎ)」は、点子さんがニューヨーク留学を控えていた特別な時期に、クラウドファンディングで実現した舞台です。母・花代さんの身体表現と、娘・点子さんの若い感性が響き合い、二人の関係性が動きの中で鮮やかに浮かび上がりました。

さらに、現代美術館や庭園美術館などでも親子でパフォーマンスを重ね、写真では伝えきれない動きや空気感を舞台上で表現しています。静かな写真の眼差しと、動的な舞台の共演が、それぞれの魅力を深め合っているのです。

点子さんが写真の被写体から離れたことは、一つの時代の終わりであると同時に、新たな表現や関係性の始まりでもあります。母と娘の物語は、写真と舞台という異なる形で成長の記録として紡がれているのです。

まとめ

花代さんの写真が私たちに伝えてくれるのは、日々の何気ない中にひそむ、ほんの一瞬の移ろいの美しさ。そうした見過ごしがちな瞬間こそが、実は深い意味を持っているのだと気づかせてくれます。その繊細な感覚を通じて、世界の優しさや温かさが静かに心に染みわたるのです

好きすぎて長文になってしまいました。

最後まで読んでくれた人ありがとうございます。

ひつじでした。